Чаша, точеная из капа

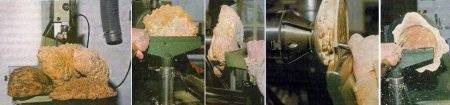

Обработкой капа, созданием разных поделок из него я занимаюсь, уже пару лет. Но вот таковой экземпляр попал ко мне в руки в первый раз. Весом около 3 кг, поперечником примерно 250 мм и шириной около 70 мм. Но основное было не в его размерах, встречались мне капы и поболее приличные. Самым внезапным для меня было то, что это был кап австралийского эвкалипта.

Из книжек я знал, что капы этой породы отличаются очень плотной структурой и необычным по собственной красе рисунком на срезе. Не длительно раздумывая, я сразу решил, что сделаю из него декоративную чашу, напоминающую по форме маленькую тарелку. А основным декоративным эффектом в её отделке будет контраст меж натурально-естественной неровной поверхностью капа и отполированными до блеска срезами обработанных деталей.

Исходя из размеров имевшейся в моем распоряжении заготовки наивысшую глубину чаши можно было сделать равной приблизительно 60 мм. Но начинать работу на токарном станке над изделиями такового типа комфортнее с обработки внешней поверхности и с проработки наружных деталей. Потому поначалу с плоской стороны капа, приблизительно в центре, я ввинтил мощнейший саморез Ø8x70 мм с обрезанной шляпкой (чуток больше, чем наполовину его длины), чтоб можно было за него закрепить заготовку в патроне токарного станка.

Сразу включать станок на огромные обороты ни при каких обстоятельствах нельзя. Ещё не обработанную и потому плохо равновесную заготовку может сорвать с крепления. Поначалу необходимо вручную провернуть шпиндель станка и отрегулировать положение подручника. Только после чего можно включить станок на мало вероятные обороты и приступить к предварительный обработке.

Поначалу узеньким 10-мм полукруглым резцом-стамеской несколькими неглубокими поперечными проходами я от-торцевал центральную часть поверхности выпуклой стороны капа. Потом 3-мм отрезным резцом выточил цилиндрический выступ-ножку (Ø40x4 мм), за какую заготовку чаши можно будет на последующем шаге работы закрепить в патроне токарного станка. С одной стороны, размеры этой цилиндрической ножки определялись надёжным креплением заготовки в 4-кулачковом патроне моего станка. А с другой, если б я сделал ножку больше, то чаша избранного размера и формы смотрелась бы очень тяжеловесной.

Дальше обработал нижнюю внешную часть чаши. Тут я не стал отступать от традиций и сделал её округленной выпуклой формы с плавным переходом к утончающимся краям — традиционный «гусек» двойной кривизны. Этот шаг работы не отличается особенной сложностью, желаю только напомнить, что делать его следует аккуратненько, без спешки и очень отлично заточенным инвентарем. В особенности внимательным следует быть при первых предварительных проходах резца, пока не будет снята и сглажена большая часть неровностей на поверхности заготовки. Потому что древесная порода капа отличается только высочайшей твердостью и плотностью, при предварительном точении даже маленькие сколотые щепки могут травмировать лицо и руки, потому лучше работать в особых защитных перчатках и непременно в очках.

Окончив проточку внешней поверхности чаши, не снимая заготовку со станка, кропотливо прошлифовал все срезанные резцом поверхности. Этот шаг работы также просит внимания, аккуратности и осторожности. В особенности при шлифовании поверхностей поблизости периферии заготовки чаши, где после резца могут остаться очень острые кромки. Потому шкурку при шлифовании следует держать не руками, а приклеить её на специальную колодочку из плотной пузырчатой резины либо пенопласта.

Завершив шлифование, я снял заготовку со станка и, перевернув её, закрепил в 4-кулачковом патроне за шею ножки, потому что сейчас предстояло обработать лицевую сторону будущей чаши. Если заготовка — достаточно мощная, её можно дополнительно поджать центром, придвинув заднюю бабку и использовав отверстие, оставленное саморезом. Но в этом случае этого не потребовалось.

При обработке лицевой стороны я придерживался приблизительно того же порядка действий, как и при обработке тыльной (нижней) стороны чаши. Поначалу неглубокими проходами резца проточил на лицевой стороне площадку так, чтоб на ней вполне пропали следы естественных природных неровностей капа и площадка стала ровненькой. Потом острым кончиком отрезного резца наметил положение пояска под крышку. (Когда я начинал работу над чашей, подходящей заготовки для крышки чаши у меня ещё не было, но в дальнейшем я планировал её сделать.)

Протачивая периферийную плоскую часть лицевой стороны чаши, приходилось повсевременно смотреть за заточкой резцов. Уплотненная древесная порода капа поразительно стремительно приводит режущую кромку в полную негодность даже у резцов, изготовленных из самой качественной стали. Мне не один раз приходилось прерывать работу, чтоб вернуть заточку.

1-ый признак затупившейся режущей кромки - из-под резца начинает выходить не стружка, а маленькая крошка. При всем этом пройденная резцом поверхность становится «матовой» и вроде бы «ворсистой». Желаю сразу увидеть, что удалить «ворсистость» поверхности шлифованием наждачкой и тем паче отполировать при предстоящей обработке будет достаточно тяжело, потому что займет очень много времени. Лучше смотреть за заточкой инструментов и впору её восстанавливать.

На заключительном шаге токарных работ предстояло выбрать центральное углубление чаши. Порядок работы при всем этом приблизительно таковой же, как и на всех прошлых - выбирать древесную породу из центрального углубления следует неглубокими поперечными проходами отлично заточенного резца в направлении от центра к краям. Основное - не пробовать ускорить работу, увеличивая глубину внедрения резца поблизости центра чаши. Из-за большой плотности и свилеватости древесной породы капа это только прирастит возможность возникновения тяжело устранимых подрывов.

Сразу включать станок на огромные обороты ни при каких обстоятельствах нельзя. Ещё не обработанную и потому плохо равновесную заготовку может сорвать с крепления. Поначалу необходимо вручную провернуть шпиндель станка и отрегулировать положение подручника. Только после чего можно включить станок на мало вероятные обороты и приступить к предварительный обработке.

Поначалу узеньким 10-мм полукруглым резцом-стамеской несколькими неглубокими поперечными проходами я от-торцевал центральную часть поверхности выпуклой стороны капа. Потом 3-мм отрезным резцом выточил цилиндрический выступ-ножку (Ø40x4 мм), за какую заготовку чаши можно будет на последующем шаге работы закрепить в патроне токарного станка. С одной стороны, размеры этой цилиндрической ножки определялись надёжным креплением заготовки в 4-кулачковом патроне моего станка. А с другой, если б я сделал ножку больше, то чаша избранного размера и формы смотрелась бы очень тяжеловесной.

Дальше обработал нижнюю внешную часть чаши. Тут я не стал отступать от традиций и сделал её округленной выпуклой формы с плавным переходом к утончающимся краям — традиционный «гусек» двойной кривизны. Этот шаг работы не отличается особенной сложностью, желаю только напомнить, что делать его следует аккуратненько, без спешки и очень отлично заточенным инвентарем. В особенности внимательным следует быть при первых предварительных проходах резца, пока не будет снята и сглажена большая часть неровностей на поверхности заготовки. Потому что древесная порода капа отличается только высочайшей твердостью и плотностью, при предварительном точении даже маленькие сколотые щепки могут травмировать лицо и руки, потому лучше работать в особых защитных перчатках и непременно в очках.

Окончив проточку внешней поверхности чаши, не снимая заготовку со станка, кропотливо прошлифовал все срезанные резцом поверхности. Этот шаг работы также просит внимания, аккуратности и осторожности. В особенности при шлифовании поверхностей поблизости периферии заготовки чаши, где после резца могут остаться очень острые кромки. Потому шкурку при шлифовании следует держать не руками, а приклеить её на специальную колодочку из плотной пузырчатой резины либо пенопласта.

Завершив шлифование, я снял заготовку со станка и, перевернув её, закрепил в 4-кулачковом патроне за шею ножки, потому что сейчас предстояло обработать лицевую сторону будущей чаши. Если заготовка — достаточно мощная, её можно дополнительно поджать центром, придвинув заднюю бабку и использовав отверстие, оставленное саморезом. Но в этом случае этого не потребовалось.

При обработке лицевой стороны я придерживался приблизительно того же порядка действий, как и при обработке тыльной (нижней) стороны чаши. Поначалу неглубокими проходами резца проточил на лицевой стороне площадку так, чтоб на ней вполне пропали следы естественных природных неровностей капа и площадка стала ровненькой. Потом острым кончиком отрезного резца наметил положение пояска под крышку. (Когда я начинал работу над чашей, подходящей заготовки для крышки чаши у меня ещё не было, но в дальнейшем я планировал её сделать.)

Протачивая периферийную плоскую часть лицевой стороны чаши, приходилось повсевременно смотреть за заточкой резцов. Уплотненная древесная порода капа поразительно стремительно приводит режущую кромку в полную негодность даже у резцов, изготовленных из самой качественной стали. Мне не один раз приходилось прерывать работу, чтоб вернуть заточку.

1-ый признак затупившейся режущей кромки - из-под резца начинает выходить не стружка, а маленькая крошка. При всем этом пройденная резцом поверхность становится «матовой» и вроде бы «ворсистой». Желаю сразу увидеть, что удалить «ворсистость» поверхности шлифованием наждачкой и тем паче отполировать при предстоящей обработке будет достаточно тяжело, потому что займет очень много времени. Лучше смотреть за заточкой инструментов и впору её восстанавливать.

На заключительном шаге токарных работ предстояло выбрать центральное углубление чаши. Порядок работы при всем этом приблизительно таковой же, как и на всех прошлых - выбирать древесную породу из центрального углубления следует неглубокими поперечными проходами отлично заточенного резца в направлении от центра к краям. Основное - не пробовать ускорить работу, увеличивая глубину внедрения резца поблизости центра чаши. Из-за большой плотности и свилеватости древесной породы капа это только прирастит возможность возникновения тяжело устранимых подрывов.

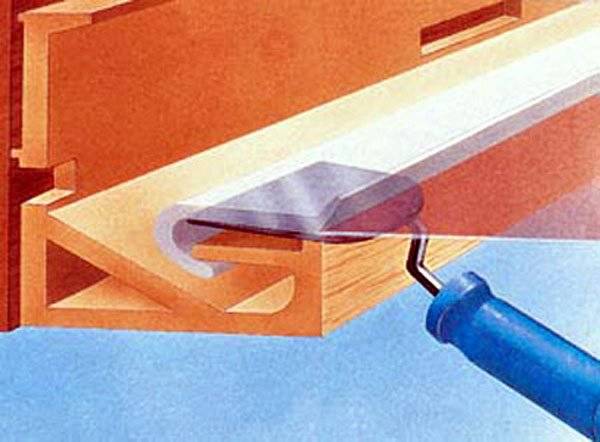

Окончив токарные работы, не торопитесь снимать выточенную чашу со станка, так значительную часть отделочных работ комфортнее выполнить конкретно на станке, сняв подручник. Шлифование «крыльев» лучше выполнить на выключенном станке, наклеив шкурку на специальную колодочку, чтоб не поранить пальцы об острые кромки.

А центральное углубление — комфортнее и резвее сделать, включив станок на средние обороты. В заключение приклейте полоску шкурки на хоть какой круглый продолговатый предмет поперечником приблизительно 5-7 мм, к примеру, карандаш, и вручную снимите им ровненькую фаску с острых кромок по всему периметру «крыльев» чаши. Остаётся жесткой кистью удалить пыль и маленькие стружки, застрявшие в складках капа, и можно считать главную работу над чашей из капа законченной.

Для защиты собственных изделий от воды и других атмосферных воздействий я обычно использую прозрачные масляные лаки. На мой взор, они идеальнее всего позволяют проявить и выделить естественную красоту древесной породы. В этом случае я использовал лак «Светлый орех», который наносил в несколько приёмов с интервалами для сушки.

Боб КАР, Канада

По материалам журнальчика "САМ"

Окончив токарные работы, не торопитесь снимать выточенную чашу со станка, так значительную часть отделочных работ комфортнее выполнить конкретно на станке, сняв подручник. Шлифование «крыльев» лучше выполнить на выключенном станке, наклеив шкурку на специальную колодочку, чтоб не поранить пальцы об острые кромки.

А центральное углубление — комфортнее и резвее сделать, включив станок на средние обороты. В заключение приклейте полоску шкурки на хоть какой круглый продолговатый предмет поперечником приблизительно 5-7 мм, к примеру, карандаш, и вручную снимите им ровненькую фаску с острых кромок по всему периметру «крыльев» чаши. Остаётся жесткой кистью удалить пыль и маленькие стружки, застрявшие в складках капа, и можно считать главную работу над чашей из капа законченной.

Для защиты собственных изделий от воды и других атмосферных воздействий я обычно использую прозрачные масляные лаки. На мой взор, они идеальнее всего позволяют проявить и выделить естественную красоту древесной породы. В этом случае я использовал лак «Светлый орех», который наносил в несколько приёмов с интервалами для сушки.

Боб КАР, Канада

По материалам журнальчика "САМ"

Окончив токарные работы, не торопитесь снимать выточенную чашу со станка, так значительную часть отделочных работ комфортнее выполнить конкретно на станке, сняв подручник. Шлифование «крыльев» лучше выполнить на выключенном станке, наклеив шкурку на специальную колодочку, чтоб не поранить пальцы об острые кромки.

А центральное углубление — комфортнее и резвее сделать, включив станок на средние обороты. В заключение приклейте полоску шкурки на хоть какой круглый продолговатый предмет поперечником приблизительно 5-7 мм, к примеру, карандаш, и вручную снимите им ровненькую фаску с острых кромок по всему периметру «крыльев» чаши. Остаётся жесткой кистью удалить пыль и маленькие стружки, застрявшие в складках капа, и можно считать главную работу над чашей из капа законченной.

Для защиты собственных изделий от воды и других атмосферных воздействий я обычно использую прозрачные масляные лаки. На мой взор, они идеальнее всего позволяют проявить и выделить естественную красоту древесной породы. В этом случае я использовал лак «Светлый орех», который наносил в несколько приёмов с интервалами для сушки.

Боб КАР, Канада

По материалам журнальчика "САМ"

Окончив токарные работы, не торопитесь снимать выточенную чашу со станка, так значительную часть отделочных работ комфортнее выполнить конкретно на станке, сняв подручник. Шлифование «крыльев» лучше выполнить на выключенном станке, наклеив шкурку на специальную колодочку, чтоб не поранить пальцы об острые кромки.

А центральное углубление — комфортнее и резвее сделать, включив станок на средние обороты. В заключение приклейте полоску шкурки на хоть какой круглый продолговатый предмет поперечником приблизительно 5-7 мм, к примеру, карандаш, и вручную снимите им ровненькую фаску с острых кромок по всему периметру «крыльев» чаши. Остаётся жесткой кистью удалить пыль и маленькие стружки, застрявшие в складках капа, и можно считать главную работу над чашей из капа законченной.

Для защиты собственных изделий от воды и других атмосферных воздействий я обычно использую прозрачные масляные лаки. На мой взор, они идеальнее всего позволяют проявить и выделить естественную красоту древесной породы. В этом случае я использовал лак «Светлый орех», который наносил в несколько приёмов с интервалами для сушки.

Боб КАР, Канада

По материалам журнальчика "САМ"

отделке, будет, контраст, эффектом, декоративным, тарелку, главным, между, натуральноестественной, срезами, обработанных, деталей, блеска, отполированными, неровной, поверхностью, небольшую, форме, удивительным, своей

Читайте также

Как сделать пряжу своими руками

У большинства из нас сразу появляется картина, как бабушка посиживает на лавочке и прядет. Ранее все так и происходило: на прялку подается кудель и

Сверлим кафельную плитку

Когда уже закончен ремонт ванной, в том числе кухни. Также выполнены работы по отделке на стенках плиткой из кафеля. Тогда развешиваются шкафы и

Как подобрать модную одежду и обновить гардероб?

Утро пн.. Самый обычный рабочий денек. Очевидно, вставать с постели не охото с хоть какой целью, а тем паче для того, чтоб начать собираться на

Самостоятельная установка натяжных потолков

Дизайн помещений всегда был, и остается основным занятием огромного количества людей. Каждый человек который посещает веб-сайт мойпотолок.рф

Первый детский альбом

В один прекрасный момент вы с удивлением замечаете. Ребенку, который вроде вот-вот родился, уже практически годик. Сколько увлекательного вышло в